Por Mark Zussman

A história é uma coisa escorregadia. Parece uma coisa. Vira outra coisa. Vira até ao contrário do que aparecia antes. É estranho, porque uma viragem na história destoa com uma ideia que atrai muitos jovens à história, e isso é a ideia de que, num mundo em que tudo muda o tempo todo, a história é uma coisa fixa e, portanto, uma espécie de refúgio do mundo instável do nosso dia-a-dia e o mundo extremamente informe do nosso futuro. A lógica sugere que, depois de uma coisa acontecer, vai para os arquivos como um fato inalterável. E, de certa forma, isso é a procedimento. O que muda não é o passado, propriamente dito, mas, antes, a nossa narrativa do passado – a história.

É claro que a história, no sentido da nossa narrativa do passado, apesar de mudar radicalmente, não muda de uma forma aleatória. Entre as muitas outras forças em vigor, novos documentos – documentos de todos os tipos – emergem. Isto é, velhos documentos, previamente desconhecidos ou em outros casos negligenciados, emergem. Novas técnicas científicas, como a datação por radiocarbono, e novas técnicas historiográficas emergem. E, de igual importância, acontece que os nossos interesses mudam e os nossos valores mudam e as mudanças em interesses e valores influenciam o tipo de fatos e informações que andamos buscando nesse vasto armazém de fatos que é o passado.

Confesso que não sei muito de como a história, e especificamente a história brasileira, é ensinada aqui no Brasil. Não nasci aqui. Não fui formado aqui. Mas gostaria de saber. Estou curioso. Para mim, é uma das questões fundamentais. Julgando, não obstante, pelo que vejo (e ouço), o ensino da história nas escolas brasileiras deixa a desejar. E, nos EUA, onde nasci e fui formado, a situação não é tão superior assim. Lá, o ensino da história é bom nas boas universidades. Existe também um grande mercado lá para livros que tocam na história de uma forma séria. Mas, no ensino primário e no ensino médio, a situação é pouco animadora. Pode ser dito, na verdade, que, nos níveis primário e médio, é menos ensino do que doutrinação.

Nos EUA, 90 por cento da criançada estuda em escolas públicas, e, na mesma medida em que, por exemplo, as escolas católicas têm interesse em, entre outras coisas, formar bons católicos, e as escolas militares, bons soldados, as escolas públicas têm interesse em formar bons cidadãos. O Brasil também tem interesse, obviamente, em formar cidadãos – que acreditam no programa fundamental do país ou da pátria (país sendo terra, pátria sendo essa entidade sentimental que inspira patriotismo). Mas o Brasil não pede aos seus cidadãos para arriscarem suas vidas em guerras, e pode ser que é por isso que o Brasil não sente a mesma urgência quanto os EUA de usar a história como uma ferramenta para inspirar fervor nacionalista. Pode ser também – e agora estou só adivinhando – que, aqui no Brasil, uma espécie de sociologia bombástica serve aos interesses da nação melhor do que um curso de história propriamente dito.

Mas vamos voltar aos Estados Unidos. No ensino fundamental e médio, o ensino da história nos EUA é flagrantemente tendencioso. Porque o principal objetivo é de formar cidadãos e não somente cidadãos mas patriotas, a história ensinada tinha de ser uma história de que a criançada e os adolescentes podiam se orgulhar. Ainda melhor se a nossa história norte-americana fosse “melhor” do que a história de outros países. Uma narrativa ganhou forma de um jeito tal que a história americana não seria simplesmente uma confusão de datas e eventos desconexos, mas um drama com rumo e destino. A narrativa que se formou garantiu que a nação foi concebida em liberdade e que essa liberdade era perfeita, como a nossa Constituição era perfeita, mas, um pouco como o mistério da Trindade, apesar de a liberdade ser perfeita desde o início, essa liberdade de origem também vem sendo elaborada e aprimorada ao longo dos séculos.

Nesse sentido, o país sempre era, e ainda é, um laboratório de liberdade. É uma experiência em liberdade. Libertamos os escravos, legislamos para limitar o trabalho de crianças e mulheres, finalmente abolimos o trabalho de crianças, concedemos o voto a cada vez mais categorias de pessoas, e, a par de tudo isso, conquistamos o território nacional apesar de todos os obstáculos físicos e também humanos em nosso caminho.

Nas universidades, uma contra-narrativa emergiu. Um primeiro passo – não necessariamente o primeiro passo – foi a publicação em 1913 do livro Uma Interpretação Econômica da Constituição dos Estados Unidos, em que Charles Beard, da Universidade Columbia, descobriu que a Constituição (quase tão sagrada nos EUA quanto a Bíblia), foi, na verdade, lavrada por uma elite que, acima de tudo, queria proteger a sua propriedade. Os fundadores da união imaginaram e planejaram uma democracia popular? De jeito nenhum. Um absurdo. Mentira.

Pela altura que eu cheguei na universidade, na década de 60, a contra-narrativa universitária tinha crescido para encher bibliotecas inteiras. A história dos EUA não era mais a história do desenrolar da liberdade e do nosso chamado “Destino Manifesto” para ocupar a totalidade do continente norte-americano do Atlântico ao Pacífico. Era, antes, uma história de crimes em série – contra índios, contra escravos africanos, contra os descendentes de escravos africanos, contra operários, contra mulheres, até que finalmente alcançamos e castigamos os longínquos – e inocentes – vietnamitas. A lista ficou cada vez mais longa.

Para as pessoas que compraram a narrativa por assim dizer universitária, o outro campo era formado por inocentes, otários, ou, para falar sem papas na língua, carne para canhão. Patriota, idiota – sinônimos. Para os segundos, os primeiros eram subversivos. Traidores. Assim como aqui no Brasil: Nas universidades, todo mundo é comunista ou criptocomunista. Essas pessoas só enxergam o lado mau das coisas, nunca vêem o lado bom. Ame-o ou deixe-o. Melhor se saíssem do país e não voltassem.

Mas todas essas são considerações meramente gerais.

A eleição de Barack Obama em 2008 alimentou, por um tempo, uma sub-narrativa que poderia ser chamada o fim, ou o ocaso, do racismo. Enquanto durava, foi tão agradável quanto a ilusão que muitos, aqui no Brasil, abraçaram durante uma boa parte da administração Lula de que, depois de muitos passos em falso e década após década perdidas, o Brasil estava finalmente num caminho irreversível de progresso e prosperidade. Bobagem aqui. Bobagem lá.

E, então, entrou a nova administração Trump nos EUA e, inevitavelmente, a história começa a ganhar novos contornos esquisitos.

Dois casos.

Bem Carson, o secretário – no Brasil, ministro – de Habitação e Desenvolvimento Urbano na nova administração é, por profissão, um neurocirurgião pediátrico famoso inicialmente por ter separado gêmeos siameses conectados à altura das suas cabeças e seus cérebros. É um Republicano de idéias conservadoras se não descaradamente reacionárias. Opôs-se a Trump durante as eleições primárias. Ele mesmo era um candidato popular. Mas, depois de desistir como candidato, apoiou o Trump entusiasticamente. É claro que ele compra a narrativa patriótica e heróica da história dos EUA, e, portanto, não surpreendeu quando, num discurso para os funcionários do seu departamento logo depois de tomar posse, ele falou dos EUA como uma terra de sonhos e oportunidades. Todos os políticos americanos, Republicanos e Democratas, usam essa retórica esfarrapada. A gente tem de agüentar. (Ou fechar os ouvidos. Ou vir morar em França ou no Brasil.)

Mas Carson extrapolou. Carson ele mesmo negro, falou, na seqüência, dos africanos que foram trazidos aos Estados Unidos nos fundos dos navios negreiros como “imigrantes” – pessoas que abandonam um país para outro país voluntariamente. Disse que eles, os africanos, também “sonhavam que, um dia, seus filhos e netos e bisnetos poderiam procurar prosperidade e felicidade nesta terra.” Bizarro, sim. Mas Carson não está sozinho. No estado do Texas, há – ou havia – um livro didático que tratava os escravos como “imigrantes” e “trabalhadores”, e, se os proponentes dessa narrativa perseverarem, a escravidão nos EUA tornará mais um desses mitos ou hipóteses, resistentes a provas ao contrário, como a evolução (também em causa em livros didáticos no Texas e em alguns outros estados) e os fornos do Terceiro Reich, negados por vários neonazistas.

No contexto dos prejuízos que Trump e seus asseclas estão causando em todas as áreas, o segundo caso que quero mencionar é trivial. Mas é típico e, portanto, irritante – como coceiras que a gente não consegue coçar. Andrew Jackson, Old Hickory pelo apelido, serviu dois mandatos – entre 1829 e 1837 – como o sétimo presidente dos EUA. Até recentemente, quem se lembrava do que foi ensinado a respeito de Jackson nas escolas teria dito que ele expandiu a democracia. Na eleição presidencial de 1824, ganhou mais votos populares do que qualquer um dos três outros candidatos mas não uma maioria nesse famoso Electoral College, ou Colégio Eleitoral, que, mais tarde, também frustrou as ambições presidenciais de Al Gore e Hillary Clinton. Ninguém, em 1824, ganhou uma maioria no Electoral College (a propósito, o Electoral College é um colégio no mesmo grau em que uma escola de samba é uma escola). Por mais um desses mecanismos peculiares e antidemocráticos na Constituição norte-americana, a eleição, nesse ano 1824, foi decidida na câmara dos Representatives – a câmara baixa da legislatura – e a câmara escolheu John Quincy Adams, da velha elite federalista.

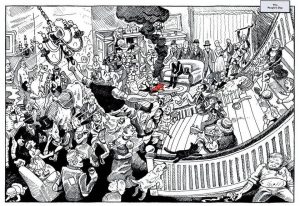

Acontece que Adams era uma pessoa altamente qualificada – e totalmente íntegra. Mas essa não é a questão. Jackson e os seus partidários tinham a sua vingança em 1828 e, na noite da posse, todo tipo de popular (para não usar palavras mais feias como ralé e escória) entrou na Casa Branca para apertar a mão de Jackson e partilhar da comida e do álcool e, no quebra-quebra que se seguiu, muita louça foi destruída, tapetes foram destruídos, moveis foram sucateados.

Seja como fosse essa recepção na realidade, Jackson, por muitos anos, aparecia nas listas dos 10 melhores presidentes. Ele, sim, expandiu a democracia americana. Apesar de ele mesmo ser sulista e escravocrata, resistiu à doutrina proposta pelo estado da Carolina do Sul de que os estados têm o direito de nulificar decisões da Corte Suprema porque não condizem com os seus interesses tacanhos. As conquistas de Jackson eram, na verdade, consideráveis. Mas as marés entram e as marés saem, e em anos recentes a maré voltou-se contra Jackson. Ferozmente.

Em 2015, quando quase ninguém levava a sério as chances de Trump ser eleito presidente, Steve Inskeep, um locutor popular da rádio de notícias, lançou um livro cujo título seria, em português, algo como Jacksonlandia: Presidente Andrew Jackson, o Cacique Cherokee John Ross e uma grande desapropriação de terras americanas. Um crime. Crime hediondo. Jefferson, o terceiro presidente, tinha comprado – da França – o território em que se encontram hoje seis estados inteiros e porções miúdas ou grandes de mais nove outros estados. (Jefferson é aquele que, bem antes de ser eleito, simpatizava com os planejadores da Inconfidência mineira.) Jackson, no drama que Inskeep delineia, também contribuiu ao nosso chamado Destino Manifesto, mas Jackson principalmente em virtude de afugentar dezenas de milhares de índios de outras partes do território nacional a fim de abrir mais terras para a plantação de algodão por “brancos”. Um genocídio. Ou quase. E com certeza uma agressão que não harmoniza com sentimentos modernos.

Desde 1928, um retrato de Jackson aparece na frente da cédula de $20. Mas os Estados Unidos vivem agora – e, antes da vitória de Trump, viviam mais intensamente – sob um regime da política de identidade. Mulheres, índios, negros, gays, portadores de deficiências, hispanos – todas as tribos vêm procurando mais e mais alimentação psíquica. Todas querem que as suas identidades sejam reconhecidas e afirmadas o tempo todo, e uma das honras que todas elas procuram é um pouco de espaço na frente de uma das nossas cédulas. Puramente simbólico, é claro. Mas o mundo, ou pelo menos o mundo norte-americano, é assim. Ninguém, é claro, ia tirar Lincoln da cédula de $5 nem Washington da cédula de um. Seria um absurdo abrir novos loteamentos – uma cédula de $6, por exemplo, ou de 7,50 ou de $8,25 – simplesmente para atender à grande demanda. Jackson, sobre tudo depois da nova onda de publicidade a respeito dos seus crimes contra a humanidade, era um dos mais vulneráveis. Ano passado, quando Obama ainda era presidente e Trump somente uma hipótese remota, foi anunciado que, no ano 2020, Harriet Tubman substituiria Jackson na frente da $20. Harriet Tubman, nascida 1822, morta em 1913, era negra e abolicionista.

E aí veio Trump, e sabe-se lá o que vai acontecer com a cédula de $20 – ou com milhares de outras coisas muito mais importantes. Eu acho que, apesar da reportagem ainda um pouco tímida na mídia brasileira, mais ou menos todo mundo aqui está percebendo que Trump é um idiota total além de ser uma ameaça ao bem-estar de milhões de norte-americanos e de milhões de outras pessoas mundo afora e possivelmente à paz do planeta. Entre todas as outras idiotices dele, ele está adotando Jackson como o seu presidente (anterior) de estimação. O seu grande e honrado predecessor.

Primeiro, escolheu um retrato de Jackson para ser pendurado num lugar de honra no Escritório Oval. Pode ser visto agora em numerosas fotos tiradas lá. Jackson não tinha estado lá antes. Em discursos, Trump proclama que Jackson era “uma figura espetacular na história americana – muito único” – very unique, em inglês – “em muitos aspectos”. No aniversário de Jackson, mês passado, viajou à cidade de Nashville, no estado do Tennessee, para depor uma coroa de flores no sepulcro dele e para caracterizá-lo, num discurso, como “o Presidente do povo”.

Já sabíamos que Trump se promove, e ganhou as eleições do mês de novembro, como o campeão do povo contra a dita elite. Já sabíamos que Trump se opõe à política de identidade e o seu gêmeo, a correção política. Quando quer que tenha a oportunidade, ridiculariza a política de identidade. Ridiculariza a correção política. Já sabíamos que Trump promete, às vezes explicitamente, proteger os brancos deslocados pela globalização contra os negros e os hispanos e os chineses que vêem roubando os seus meios de subsistência. Promete, quase explicitamente, proteger os homens – brancos, é claro – contra as mulheres que também os ameaçam.

Precisava envolver o pobre Jackson na sua campanha?

O mais absurdo é que Trump não tem a menor idéia de quem Jackson era. Vira mais claro todo dia que Trump não é somente burro, é profundamente ignorante. Todas as informações que ele tem, vem da televisão. Principalmente das redes de notícias da direita. Não lê absolutamente nada. Não tem capacidade de atenção o suficiente. Alguém lhe perguntou qual o seu livro preferido, e ele disse All Quiet on the Western Front (A Oeste Nada de Novo ou Nada de Novo no Front), um romance anti-guerra alemão de 1929. Sério? Por que não O Grito da Selva de 1903? Por que não E o Vento Levou? Durante o Mês da História Negra nos EUA, num desses raros momentos em que tenta apaziguar os seus desafetos, disse que Frederick Douglass, estava fazendo um trabalho espetacular (“an amazing job”). Douglass, um abolicionista negro, morreu em 1895.

A idéia de alistar o espírito de Andrew Jackson como um apoio da administração não podia ter germinado na cabeça vazia de Trump. Deve ser mais uma idéia saída da imaginação superaquecida do seu assessor e gênio do mal, Stephen Bannon. Os eleitores de Trump se importam com Jackson? Claro que não. Tão pouco quanto Trump. Mas se tem de ter a imagem de alguém na sua camiseta e a hora de Che Guevara já passou e a hora de Jackson talvez esteja de volta. No final das contas, as camisetas valem mais do que uma cédula.