Na ilustração uma foto de um tipico bairro americano e uma “servidão” (especie de travessa de acesso a praia) em Búzios

Por Mark Zussman

A gente mora num mundo de muros. Os chineses construíram um – uma muralha – não sei quantos milênios atrás para proteger a sua civilização dos nômades bárbaros circulando na sua periferia. Eles (os chineses) – ou alguém – chamaram a muralha de grande, e, ao longo dos séculos, virou uma atração turística. A República Democrática Alemã também construiu um muro, oficialmente conhecido como o Muro Protetor Anti-Fascista, para dificultar o abastecimento de Berlim Ocidental e para impedir a fuga de orientais. Em tentativas de fuga durante os 28 anos da vida do muro, até 200 pessoas morreram. Quando o muro caiu, o mundo inteiro aplaudiu.

Pesquisei na Internet. Há, e havia, muito mais muros e muralhas no mundo do que se imagina. Ainda hoje. Todo mundo sabe mais ou menos das grandes muralhas da antiguidade, não somente da chinesa mais também da do imperador romano Adriano no norte do que é agora Grã-Bretanha, mais uma vez para afastar esses bárbaros. Todo mundo sabe, de uma forma geral, das cidades fortificadas da Idade Média. Mas, enquanto pesquisava, encontrei uma matéria num jornal inglês sob o título “Mundo de muros: Como 65 países ergueram grades nas suas fronteiras – quatro vezes o total quando o Muro de Berlim foi derrubado – enquanto os governos tentam represar a maré de migrantes.” Entre esses países: Índia (na fronteira com Bangladesh); Hungria (na fronteira com Sérvia); Espanha (em volta dos seus enclaves no norte de Marrocos); Marrocos (no sul, na fronteira com Saara Ocidental); no meio de Chipre (para evitar conflitos entre as populações grega e turca). Ou seja, os muros não saíram da moda de forma alguma. Os muros estão ficando, de fato, mais populares do que nunca.

Pesquisei na Internet. Há, e havia, muito mais muros e muralhas no mundo do que se imagina. Ainda hoje. Todo mundo sabe mais ou menos das grandes muralhas da antiguidade, não somente da chinesa mais também da do imperador romano Adriano no norte do que é agora Grã-Bretanha, mais uma vez para afastar esses bárbaros. Todo mundo sabe, de uma forma geral, das cidades fortificadas da Idade Média. Mas, enquanto pesquisava, encontrei uma matéria num jornal inglês sob o título “Mundo de muros: Como 65 países ergueram grades nas suas fronteiras – quatro vezes o total quando o Muro de Berlim foi derrubado – enquanto os governos tentam represar a maré de migrantes.” Entre esses países: Índia (na fronteira com Bangladesh); Hungria (na fronteira com Sérvia); Espanha (em volta dos seus enclaves no norte de Marrocos); Marrocos (no sul, na fronteira com Saara Ocidental); no meio de Chipre (para evitar conflitos entre as populações grega e turca). Ou seja, os muros não saíram da moda de forma alguma. Os muros estão ficando, de fato, mais populares do que nunca.

E, até agora, estamos falando só de barreiras fronteiriças. Nada a respeito dos muros dos presidiários, os muros que separam o quarto do casal do quarto das crianças. Minha mãe, americana nata, veio visitar Búzios logo depois de Barbara e eu chegarmos para morar em 2002. Não diria que ela ficou chocada, mas um dia, enquanto dirigíamos pelas ruas residenciais de Geribá e Ferradura, a ficha finalmente caiu e ela desembuchou, de repente, surpresa se não chocada, “Mas vocês moram numa cidade murada!” Moramos, sim. Moramos, sim.

Na época dessa visita da minha mãe, quando Barbara e eu ainda estávamos desfazendo as malas, eu queria construir um vocabulário na língua local o mais rápido e eficientemente possível, assim como uma gramática que seria aprovada na sala de aula de Professor Pasquale. Mas não tínhamos, como ainda não temos, nem pousada nem restaurante e, portanto, nem clientes nem empregados com os quais teríamos de falar todo dia, manhã, tarde e noite. Ainda não conhecíamos muitas pessoas, e além disso, francamente, mesmo se tivéssemos tido amizades íntimas, nunca gostei de passar horas e horas e horas, no mais honrado estilo brasileiro, jogando conversa (fiada) fora. Prefiro ler. Velho hábito, admirável ou não tanto. E li extensivamente. Li tudo. Português é uma língua viva. É a língua que estava sendo falada na rádio, na televisão, e por todo mundo ao meu redor. Mas eu o ia aprendendo como se fosse uma língua morta. Latim. Grego antigo. Deve ser por isso que eu escrevo português como um imortal acadêmico da era de Machado, mas entro numa padaria, peço um cafezinho, e a resposta é “O quê?” Mais algumas tentativas de formular frases, e alguém pergunta, “Prefere continuar em inglês?” Imaginem como é com as operadoras da Oi.

Mas não me arrependo desses anos de leitura dia e noite adentro. Aprendi muita coisa. Sabe, por exemplo, o que mais surpreendeu os brasileiros que viajavam nos Estados Unidos durante uma grande parte do século XX? Surpreendeu que os americanos dispensavam muros. E, porque me orgulho do número de casos que encontrei e anotei, vou citar todos.

Monteiro Lobato, em América, de 1932: “Mas aqui, Mr. Slang? Como explica o fato de serem todas as casas do interior separadas umas das outras por estes gramados sem nenhuma cerca ou muro de permeio? Os terrenos ou quintais se confundem. O gramado desta casa, por exemplo, não mostra nenhuma separação do da casa vizinha. Confundem-se. Será que chegaram a tal ponto de respeito pela propriedade alheia que o perigo de invasão se torna desprezível. ”

Erico Veríssimo (pai do nosso querido Luis Fernando, para quem não sabe) no seu livro Gato Preto em Campo de Neve de 1941, citando Paulo Hasslocher, um colega da embaixada brasileira em Washington: “Os homens aqui observam um admirável respeito mútuo. . . . Ninguém faz cercas para limitar os terrenos porque ninguém pensa em os trespassar. Vou contar-lhe uma coisa surpreendente. Pelo Natal os presentes em sua maioria chegam pelo correio. As caixas-postais dessas casas transbordam, de sorte que o estafeta não tem outro remédio senão deixar os pacotes fora dela, no chão. Pois bem. Os presentes passam a noite assim. . . . Ninguém toca neles.”

Viana Moog no romance Uma Jangada para Ulisses de 1959, também nos arredores da cidade de Washington: “Era nas vésperas de Natal e as casas metidas para dentro de enormes parques sem que houvesse separação aparente entres os terrenos de uma e de outra, constituíam para mim uma novidade que não me fartava de admirar.”

O niteroiense Roberto DaMatta, que lecionou durante tantos anos na Universidade de Notre Dame, no estado de Indiana, não podia deixar, obviamente, de observar o mesmo fenômeno. Mas, sendo antropólogo, o seu foco (igual ao meu) é tanto o assombro dos seus compatriotas brasileiros quanto a peculiaridade norte-americana em si. Li o Carnavais, Malandros e Heróis de DaMatta na tradução americana; vou citá-lo em inglês. “Many Brazilians are shocked by the absence of fences or other enclosing devices between the houses in North American cities.”

Barbara, minha esposa, cresceu numa casa sem muros, sem grades. Eu também. E eu acho que a maioria das pessoas fora das grandes cidades nos EUA ainda mora em casas sem muros, sem grades. A observação pode ser confirmada no cinema e na televisão americanos que todo mundo vê. Mas os EUA estão mudando o tempo todo, e as pessoas lá não têm mais a velha sensação de segurança absoluta e perfeita nem nas vizinhanças as mais pacatas. Mais e mais pessoas lá estão optando para morar em – vou usar a expressão americana – gated communities. Uma gated community é o equivalente do que nós, no Brasil, chamamos de um condomínio fechado. É o equivalente, mas não é uma tradução. Gated community não se traduz.

Barbara, minha esposa, cresceu numa casa sem muros, sem grades. Eu também. E eu acho que a maioria das pessoas fora das grandes cidades nos EUA ainda mora em casas sem muros, sem grades. A observação pode ser confirmada no cinema e na televisão americanos que todo mundo vê. Mas os EUA estão mudando o tempo todo, e as pessoas lá não têm mais a velha sensação de segurança absoluta e perfeita nem nas vizinhanças as mais pacatas. Mais e mais pessoas lá estão optando para morar em – vou usar a expressão americana – gated communities. Uma gated community é o equivalente do que nós, no Brasil, chamamos de um condomínio fechado. É o equivalente, mas não é uma tradução. Gated community não se traduz.

Primeiro, community em inglês não é eufemismo para favela. Pelo contrário, community é uma coisa positiva. Coisa que cheira um passado mais ameno do que o presente – um passado que inspira saudosismo. Numa community, todo mundo se conhece, todo mundo é pessoa de bem. Em inglês, a palavra community se torna ofensiva só quando juntada a gated. Gated significa com portão ou com cancela. Gated é eufemismo, sim. Essas gated communities são, na verdade, fortalezas para manter a linha contra as forças sinistras se adensando do lado de fora. Então, por que não usar uma palavra simples como, por exemplo, fortaleza, ou reduto, que é exatamente o que uma gated communited é? Obviamente, porque gated community não soa tão abertamente ultra-privilegiado e anti-democrático, tão contrário às melhores tradições norte-americanas. Porque os americanos gostam de passar perfume nos seus porcos e depois fingir que os seus porcos são coelhinhos de Páscoa.

As gated communities nos EUA são uma expressão do que algumas pessoas lá fora estão chamando de a brasileirização disso e daquilo se não a brasileirização do mundo. Sim, as pessoas lá fora nos reconhecem. Sabem quem somos – mas não necessariamente por causa das nossas mais admiráveis qualidades. Ao que eu saiba, o profeta mais crível dessa brasileirização global é o sociólogo alemão Ulrich Beck, da Universidade Ludwig-Maximilian em Munique e da London School of Economics. Para Beck, o que ele chama da brasileirização do Ocidente significa a crescente divisão da população ocidental nas quatro classes seguintes: (1) a classe “Colombo” (termo dele) da Era Global, ou seja, os grandes ganhadores; (2) os profissionais altamente qualificados – mas empregados precariamente; (3) as pessoas não qualificadas ou semi-qualificadas que ficam pobres apesar de trabalharem; (4) as pessoas desnecessárias. (A propósito, quem procura na Internet descobrirá que um indiano, um certo Ravi Sundaram, reclama da brasileirização da Índia! Imaginem! Eles não têm a sua própria história de desigualdade – sem culpar a gente? Um outro site reclama da “rápida brasileirização da Rússia”! Fiquei boquiaberto.)

Mas vamos voltar à nosso família ocidental. O americano Michael Lind, no seu livro The Next American Nation (A próxima nação americana), diz que a brasileirização é definida pela retirada da elite branca para dentro do seu mundo privado de vizinhanças privadas, escolas privadas, polícias privadas, sistemas de saúde privados, até estradas privadas – e com muros como baluarte contra a esqualidez se espalhando do lado de fora. Diz que, “como uma oligarquia latino-americana, os ricos e os bem conectados da elite poderão prosperar dentro de uma América decadente com níveis de desigualdade e crime típicos do Terceiro Mundo.”

E agora, como todo mundo sabe, as massas irrequietas fora das gated communities nos EUA, ou seja, as pessoas não qualificadas e semi-qualificadas da terceira das quatro classes de Beck, as pessoas despojadas e destituídas por globalização e robotização e tanto mais, a grande maioria delas também branca, estão conclamando por seu próprio muro de proteção na fronteira entre os EUA e México, ou seja, por um muro que elas podem chamar de seu – lembrem-se, a Espanha ergueu uma barreira no norte de Marrocos para proteger os seus enclaves lá dos marroquinos, os marroquinos ergueram uma barreira no sul para afastar as pessoas do Saara Ocidental. Parece que hoje em dia todo mundo, ou pelo menos todo mundo com alguma coisa a perder, não importa o quanto mesquinha, quer um muro para se proteger, e para proteger os seus bens, contra as massas ainda mais irrequietas que têm ainda menos. E o Reichskanzler Trump continua prometendo construir esse muro fronteiriço – “grande e belo” – que o candidato Trump prometia em todas as fases da campanha que o elevou à Presidência americana. O Reichskanzler até se gaba de como, quando um comício não estava indo bem, quando ele estava perdendo a sua platéia por cansaço ou indiferença, ele só tinha de dizer, “Vamos erguer um muro”, e a platéia era dele de novo; a multidão rugia. Como Presidente, já pediu ao Congresso para autorizar os primeiros bilhões de dólares para o seu projeto de estimação. O projeto já está aberto para todo tipo de licitação. Muitas das propostas – algumas delas bem fantásticas, com, por exemplo, monotrilho em cima – podem ser apreciadas na Internet.

Vamos voltar por um momento aos muros de Búzios e de outras cidades e cidadezinhas brasileiras. Eu confesso que eu gosto dos nossos muros buzianos. Gosto dos muros esteticamente. Gosto das cores e das decorações e até dos grafites. Gosto também da privacidade que eles fornecem. Com certeza, os nossos muros nos protegem fisicamente num certo grau (embora longe de absolutamente), mas os nossos muros têm uma herança, sem dúvida asiática e em grande medida islâmica, que os desculpa da vulgaridade e feiúra tão vergonhosamente anti-democráticas dos muros se erguendo de repente em tantas partes dos EUA. Gilberto Freyre, sempre sensível às influências asiáticas na vida brasileira, deve falar dos nossos muros residenciais como um resquício dessa herança asiática em algum lugar. Só que eu não sei onde.

Mas durante essa época em que eu me aplicava em aprender português, mas sem ter de falar, encontrei umas observações sobre o assunto numa matéria, “O Muro da Vida Privada,” que o sempre atento João do Rio escreveu no começo do século passado. “A curiosidade é tão excessiva que perdeu o pudor”, ele ponderou. “A vertigem da vida é tão intensa que não pode mais separar a vida publica da vida particular. Antigamente havia o recesso do lar. O homem retirava-se para a sua casa e contra a má língua, a bisbilhotice malsã protegia-o o muro da vida privada. Hoje, a necessidade urgente é pular esse muro importante, é espiar o que se passa do lado de dentro.”

Claro, nós sabemos agora que esse tão valorizado e meio-asiático muro da vida privada do passado ocultava todo tipo de tirania, todo tipo de crueldade, mas pelo menos ela não refletia os valores absolutamente mesquinhos e egoístas que estão incentivando a construção de tantos muros agora nos EUA.

Não vou desperdiçar espaço execrando o muro de Trump e dos seus fãs e seguidores. Quem expende 60 segundos refletindo sobre o projeto se dá conta da idiotice dele. Como disse Janet Napolitano, a primeira secretária de segurança interna de Obama, “Me mostre um muro de 50 pés, e eu vou te mostrar uma escada de 51.” Mas, além disso, essa fronteira, e toda a região fronteiriça, é uma comunidade. É uma comunidade cultural, comercial, e familiar. Os dois países são gêmeos siameses e inseparáveis.

Não vou desperdiçar espaço execrando o muro de Trump e dos seus fãs e seguidores. Quem expende 60 segundos refletindo sobre o projeto se dá conta da idiotice dele. Como disse Janet Napolitano, a primeira secretária de segurança interna de Obama, “Me mostre um muro de 50 pés, e eu vou te mostrar uma escada de 51.” Mas, além disso, essa fronteira, e toda a região fronteiriça, é uma comunidade. É uma comunidade cultural, comercial, e familiar. Os dois países são gêmeos siameses e inseparáveis.

E já tem uma multiplicidade de barreiras de vários tipos nessa fronteira em questão. Não é fácil atravessá-la fora dos lugares fiscalizados. É por isso que tantas pessoas, brasileiros inclusive, morrem na tentativa. Ou são presas assim que atravessem ilegalmente. Isso significa que mais muro nada seria se não um símbolo – repito: um símbolo (e nada mais do que um símbolo) – de uma nova modalidade do medo sempiterno dos norte-americanos – se não de bombas russas lançadas desde Cuba, então de outra coisa. E todo mundo sabe onde os símbolos param. Param nas telas de cinema e nas telas dos nossos televisores e da nossa informática, nos folhetos turísticos, nos cartões postais, nos logos empresariais, nas cédulas de dinheiro, nos selos postais. Imaginem esse novo muro na fronteira entre os EUA e México no lugar do Capitólio, por exemplo, no verso da cédula de $50. Onde aparece um muro como o símbolo de orgulho de um povo, o arame farpado não vai tardar.

***

Vamos mudar de assunto. Li uma coisa que me impressionou na coluna de Miriam Leitão, no Globo, domingo passado. Disse que estava batendo um papo com FHC na Livraria da Travessa na ocasião do lançamento do último volume dos seus diários presidenciais, e perguntou ao ex-presidente”onde foi que o país havia perdido a capacidade de diálogo e caminhado na direção dessa polarização radicalizada.”

A resposta: “Foi quando o PT passou a achar que o PSDB era o inimigo principal.”

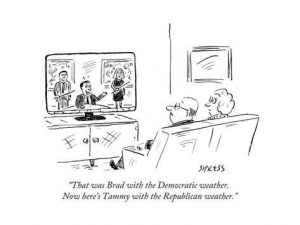

A troca me fez pensar na situação pelo menos igualmente angustiante no meu país de origem, os Estados Unidos. Olhando só a polarização e a intensidade de sentimentos nos dois lados, lá pode ser ainda pior do que aqui. A revista americana The New Yorker publicou, recentemente, o desenho que reproduzimos aqui ao lado. Adoro. Para quem não entende o inglês da legenda, é algo como “Ouvimos Brad com o tempo Democrata. Vamos agora a Tammy com a previsão Republicana.” Sim, a polarização lá é tão ultra assim.

A troca me fez pensar na situação pelo menos igualmente angustiante no meu país de origem, os Estados Unidos. Olhando só a polarização e a intensidade de sentimentos nos dois lados, lá pode ser ainda pior do que aqui. A revista americana The New Yorker publicou, recentemente, o desenho que reproduzimos aqui ao lado. Adoro. Para quem não entende o inglês da legenda, é algo como “Ouvimos Brad com o tempo Democrata. Vamos agora a Tammy com a previsão Republicana.” Sim, a polarização lá é tão ultra assim.