Por Mark Zussman

Eu vim ao Brasil pela primeira vez em 1983, já com 39 anos. E vim, num certo sentido, por acaso. Ou pelo menos vim por um motivo que não era nem na minha invenção nem exatamente da minha própria vontade (ainda que tivesse, com certeza, o direito de recusa). Vim numa incumbência jornalística. O redator-chefe de uma revista de negócios lá nos EUA queria que eu fizesse algumas entrevistas e escrevesse alguns artigos. Mas eu acho que, num sentido sem dúvida bem mais profundo, eu tinha tido um encontro marcado com o Brasil desde a minha adolescência e talvez desde antes, embora sem data fixa, e, por isso, essa primeira visita era mais ou menos inevitável, mesmo que atrasada.

Não me lembro com exatidão de todas as minhas primeiras idéias e impressões a respeito do Brasil. Apesar de Zé Carioca, em dois filmes de Disney, Saludos Amigos em 1942 e The Three Caballeros em ’44, o Brasil não se destacou proeminentemente na conversa na mesa de jantar de uma família norte-americana nas décadas de 1940 e 50, enquanto eu estava começando a adquirir uma consciência rudimentar do mundo ao meu redor. Mas me lembro, se não de outra coisa, de uma mancha – de cor verde floresta, se a memória não me engane – no grande mapa-múndi que os meus pais tinham colocado na parede do meu quarto, e, para efeitos de auto-promoção, essa mancha, provavelmente de cor verde floresta, tinha pelo menos uma grande vantagem sobre as outras manchas de outras cores, além do seu tamanho. Essa mancha verde floresta se encontrava no Hemisfério Sul. Estava ao nível dos olhos de uma criança – e, por isso, instigador. E eu tinha tido a boa fortuna de conhecer México desde muito jovem. Sempre gostei do México. Talvez pensasse que um México mais para o sul seria um México ainda mais intensamente mexicano do que o México pertinho.

O filme Orfeu Negro com certeza desempenhou um papel decisivo. Eu acho que seria muito difícil, na verdade, exagerar o papel que esse filme desempenhou no ideário de quase todas as pessoas da minha geração – e não somente nos EUA mas na Austrália, na Suécia, no Japão, e por toda outra parte – que, de uma forma ou outra, encalharam aqui no Brasil nos anos seguintes e foram mais uma vez seduzidas.

O filme foi feito por um francês, Marcel Camus, e lançado em 1959. A atriz no papel de Eurídice, a linda Marpessa Dawn, era, por incrível que pareça, americana. Ela tinha nascido numa fazenda nas imediações de Pittsburg, no estado de Pensilvânia, mas foi se aventurando, bem jovem, em Nova York e em Londres e um pouco mais tarde em Paris, onde encontrou o diretor, Camus. Claro, não sabíamos na época que o diretor era um francês, não sabíamos que Marpessa Dawn era americana, não sabíamos que Vinícius de Moraes, que escreveu a primeira versão do roteiro para o palco no Rio, ficou decepcionado com o filme. O filme foi falado em português. O filme para nós era simplesmente brasileiro.

Eu vi o filme no Cinema Pix em White Plains, New York, provavelmente em 1960 ou 61. Estava no último ou no penúltimo ano do ensino médio, e o Pix era o que nós chamávamos na época nos EUA um cinema de arte. É lá que nós vimos todos os mais recentes filmes de Bergman e Fellini e Antonioni, de Truffaut e de Godard, no período em que todos eles estavam começando a ganhar um público entusiástico mundo afora. Mas Orfeu virou minha cabeça de uma forma que os outros – filmes mais austeros – não.

A música primeiro. Estávamos nas vésperas dos anos em que a bossa nova varreu o mundo. João Gilberto tinha gravado “Chega de Saudade” pela primeira vez em 1958. Mas “A Garota de Ipanema” ainda estava por vir, o grande espetáculo Bossa Nova no Carnegie Hall estava por vir, os primeiros grandes discos com o saxofonista Stan Getz estavam por vir. Foi no Orfeu – com “A Felicidade” e “O Nosso Amor” de Tom Jobim e “Manhã de Carnaval” e “O Samba de Orfeu” de Luiz Bonfá – que muitas pessoas fora do Brasil ouviram mesmo uma pequena amostra desse novo som, e o efeito era arrasador. E igualmente comoventes e arrasadores foram os últimos momentos do filme em que um novo Orfeu pega o seu violão e faz com que uma nova aurora clareie e, numa das grandes imagens de graça e de elegância que já vi no cinema, as crianças dançam um samba extasiado em cima do Morro de Babilônia com a suntuosa Baia de Guanabara como pano de fundo. Uau! Bergman mitificava a Suécia. Fellini e outros mitificavam a Itália. Truffaut e outros mitificavam a França. Ninguém mitificava como Camus mitificou o Brasil, e não dava para resistir. Como eu disse, o filme virou minha cabeça, e o meu encontro com o Brasil foi marcado desde esse momento, mesmo se dessa forma ambígua “Apareça em casa”.

Por algumas décadas, a vida me levou por outros rumos. Isto, como todo mundo sabe, é uma das manobras mais típicas e corriqueiras da vida. Às vezes, a vida te leva para o lugar certo diretinho. Em outros casos, a vida nunca leva para o lugar certo. Em outros, a vida leva lá mas só por desvios e caminhos secundários. Mas, nessa primeira visita minha ao Brasil em 1983, o Brasil me encantou mais uma vez, e de uma forma, agora, tangível – e sensível a vários testes e provas (de resistência, por exemplo). Comecei a voltar tantas vezes possível. Duas vezes ao ano. Três vezes ao ano. Mais de três vezes ao ano.

Confesso que eu tinha uma vantagem que outros partidários da Igreja Brasil não tinham. Logo depois da minha primeira visita ao Brasil, eu comecei a escrever para algumas revistas de viagens e uma delas me deu liberdade total, até indiscriminada, para perseguir o meu entusiasmo pelo Brasil da forma que eu queria. Entidades brasileiras nunca compraram espaço publicitário em quantidades suficientes para – pelo ponto de vista comercial – justificar o espaço editorial que dávamos ao Brasil no período, mas eu nada cobrei – felizmente eu tinha outras fontes de renda – e a revista forneceu uma coisa que eu valorizava muito mais do que dinheiro. Forneceu bilhetes de avião. E, além do mais, a época era outra.

Era a época da Transbrasil e das grandes ambições do seu dono Omar Fontana (com o seu vôo “nobre”, embora um pouco absurdo, Brasília-Washington, capital a capital) e da VASP e das grandes ambições do seu dono Wagner Canhedo e não vamos esquecer a saudosa Varig. Não posso dizer que essas três linhas digladiavam-se para fornecer os nossos bilhetes, mas eu acho que todas elas acreditavam no que fazíamos e eu tenho que agradecer, sobre tudo e em particular, o grande Jose Sales, que eu conheci inicialmente quando ele era o chefe comercial da Transbrasil em Nova York. Cadê você agora, Sales? Acho que você se aposentou finalmente da Tam, na Europa, não é? E foi para Espírito Santo como sempre pretendia fazer? Se por acaso você encontrar esta materiazinha, entre em contato. Por favor.

Quando encontrei a minha futura mulher, Barbara, em 1990, a revista de que falava acabara de formar uma aliança meio rentável com Bahiatursa e as primeiras viagens que Barbara e eu fizemos juntos nos levaram a Bahia. Mas não é disso que queria escrever. Queria falar da nossa primeira visita a Búzios.

Na década de 90, quaisquer que fossem as nossas outras passagens pelo Brasil, era o nosso costume assistir, mês de setembro, ao congresso anual da ABAV, isto é, da Associação Brasileira de Agentes de Viagens. Me desculpe uma palavra em inglês, era boondoggle – boondoggle é uma viagem ou qualquer outra atividade que dá prazer para o boondoggler (o boondogleiro) mas que é justificada como trabalho essencial, apesar de não envolver um grande esforço de trabalho. Apesar de ser boondoggle, essa visita anual ao congresso da ABAV era, claro, educativa também. Me lembro de um congresso em Fortaleza, outro em Curitiba, outro em Foz, outro no Recife, vários no Rio.

Me lembro que foi com bilhetes da Varig que íamos assistir ao congresso da ABAV, em Brasília, em setembro de 2001. Foi no dia 11 que íamos sair. Na manhã desse dia fomos votar nas eleições primarias para prefeito de Nova York numa escola na Quinta Avenida, perto de onde morávamos. Lembro-me que votamos em Mark Green para substituir o já demagógico Rudy Giuliani e, na volta a casa para fazermos as malas, ouvimos alguém gritar que o World Trade Center estava em chamas, e passamos as duas ou três horas seguintes olhando os eventos desse dia se desenrolarem frente aos nossos olhos, ao vivo, nada de televisão como intérprete, da nossa própria esquina. Pelos motivos óbvios não viajamos essa noite. Ninguém viajou nessa noite. Todos os aeroportos foram fechados.

Mas foi num outro congresso da ABAV em Brasília, em 1995, seis anos antes, que encontramos duas pessoas que, sem intenção, ao que eu saiba, redirecionaram os rumos da nossa vida. Luiz Favilla era casado na época com Lilian Ficarelli, a então dona da Pousada Martin Pescador na Praia de Manguinhos aqui em Búzios. Hector Sirera era o dono da pousada Auberge de Langouste, no morro do Humaitá em Búzios, e casado com Sonia Persiani, a dona do restaurante Cigalon. Agora, Hector é o presidente da AHB também. Encontramos a dupla no estande de Búzios nesse congresso em Brasília e, ao decorrer da nossa conversa, eles perguntaram por que não irmos conhecer Búzios. Não havia nenhuma boa resposta senão sim, claro, obrigado. Alguns dias depois do encerramento do congresso, chegamos.

Esses dias em Búzios são para mim agora mais ou menos um borrão. Para Barbara também. Mas, de algumas coisas, nos lembramos perfeitamente. Nos lembramos da nossa recepção pela maravilhosa Lilian, na aconchegante Pousada Martin Pescador, e das nossas muitas conversas geniais com ela em não sei que mistura babélica de línguas. Vocês sabem, para americanos, mesmo americanos já com um histórico no Brasil, o acolhimento pela própria dona de um alojamento e não por um funcionário pago, esperando impacientemente o fim do seu turno, será, sempre, não somente um luxo mas também uma surpresa, e a Lilian, além de ser hospitaleira e atenciosa, irradiava charme e simpatia. A Lilian não é somente, até os dias de hoje, uma grande amiga, ela é a única pessoa no mundo inteiro autorizada a fumar em nossa casa. Direito de antiguidade.

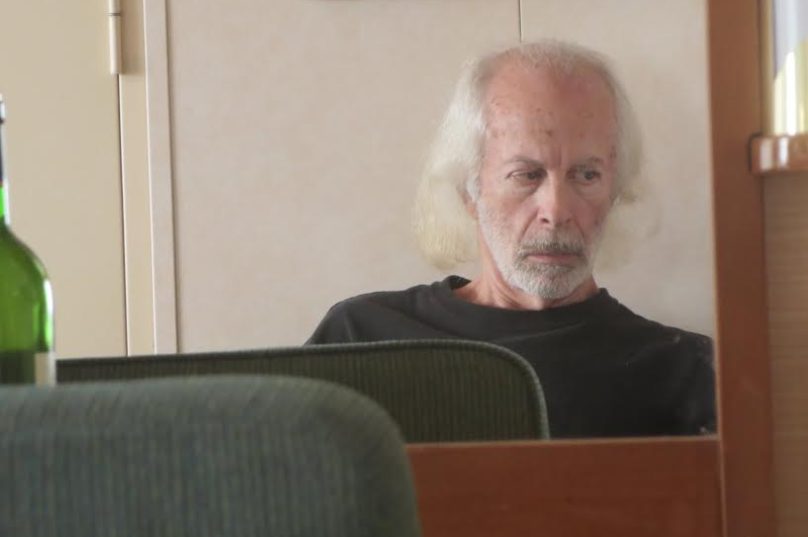

Na manhã após a nossa chegada, fomos levados para uma reunião com o Isac. Num mundo com mais alguns megas de memória, o nome Isac seria o suficiente para identificar essa grande figura da nossa história para pelo menos dois ou três séculos. Mas o tempo passa. Os velhos e os veteranos somem. Outras pessoas chegam. E, mesmo um ano e alguns meses depois da morte do Isac, no final de 2015, ninguém tem escrito a apreciação da vida dele, cheia de historietas engraçadas, que ele merece.

Isac, para quem não sabe, era Isac Tillinger. Era pernambucano de origem, embora alguns digam potiguar e outros, cearense. (A verdade sobre o Isac pode ser conferida entre os dados pessoais que ele mesmo forneceu quando se candidatou a vereador em 2008.) Fisicamente, era um gigante. Uma baleia. Mas carregava o seu peso com uma determinada dignidade, assim como Orson Welles fazia, e, de qualquer forma, é impossível imaginar o Isac menos volumoso. Nenhuma idéia como é que ele acabou em Búzios. Mas o Isac era o nosso primeiro secretário de turismo e ficou famoso por seus pronunciamentos controversos – que, por exemplo, Búzios não estava preparada para receber turistas do Hemisfério Norte. Não tínhamos a infra-estrutura. A minha memória está fraca, mas Barbara acredita que nós o encontramos num escritório ao lado da Praça Santos Dumont. Ele não falava inglês. A gente se virou em portunhol. E o encontro era cordial e o Isac providenciou um motorista e um carro para a gente circular. Também um programa. Me lembro que ele estava usando uma camisa havaiana. E suando. Mesmo no mês relativamente ameno de setembro. Mas nada de novo lá.

Não nos lembramos dos detalhes dos próximos dias – só que estávamos atordoados e deslumbrados. Visitamos o resort Nas Rocas na Ilha Rasa. Nesse ano, ainda estava funcionando, e me lembrou as colônias de ferias da minha juventude no estado do Maine, no extremo nordeste dos EUA – confortável mas nada luxuoso. Me lembro também de um alojamento, tipo caverna ou grota, muito primitivo, sem dúvida ilegal, no canto esquerdo da praia de João Fernandes, atrás donde agora tem uma série de quiosques.

Fomos uma noite jantar, a convite dele, com um francês chamado Lucien na sua pousada, o Trópico de Capricórnio, no Alto de Búzios. Fomos quatro, Lucien, Barbara e eu – mais o motorista. Na conversa, em francês, descobrimos que Lucien e eu conhecíamos muitas pessoas em comum no mundo editorial em Paris. Me lembro que tocamos por um tempo na questão de André Halimi. Cadê você agora, Halimi? Tá vivo? Morto? Na questão de Jean-Louis Ginibre. (Morto.) A pousada Martin Pescador era, na época, extremamente elegante. Uma obra prima de bom gosto com pôr do sol espetacular à beira-mar, virada para oeste. O Nas Rocas era informal, a grota em João Fernandes primitiva. O Trópico era uma fantasia saída das Mil e Uma Noites. Poucos quartos, todos distintos e extravagantes. Lucien disse que tinha recebido, recentemente, um Presidente da República. Também um notório traficante colombiano.

Na última noite, fomos convidados para jantar no Restaurante Cigalon, ainda nessa data na Praça Santos Dumont, embora agora por muitos anos na Rua das Pedras. Talvez Hector Sirera se lembre melhor do que Barbara e eu, mas havia muitas pessoas na mesa, uma maluca-beleza buziana e um grupo de jornalistas, todas mulheres, do Triângulo Mineiro, e todas essas mulheres, a maluca-beleza buziana e as jornalistas mineiras, com nomes começando, por acaso, como as meninas do Quarteto em Cy, com Si ou Ci ou Cy – uma Simone, uma Cintia, uma Cybele, uma Sílvia. Sei lá. (E, lembre-se, estávamos no Restaurante Cigalon.) Pouco entendíamos, Barbara e eu, obviamente, do português falado ao nosso redor, mas a noite estava uma maravilha delirante e parecia prometer, para quem ficasse, um sem número de outras noites maravilhosas e delirantes.

Barbara e eu voltamos para morar em 2002 ,e até agora, Búzios, em minha opinião, mantém todas as promessas implícitas desses dias em 1995. Na verdade, vai além. Extrapola.